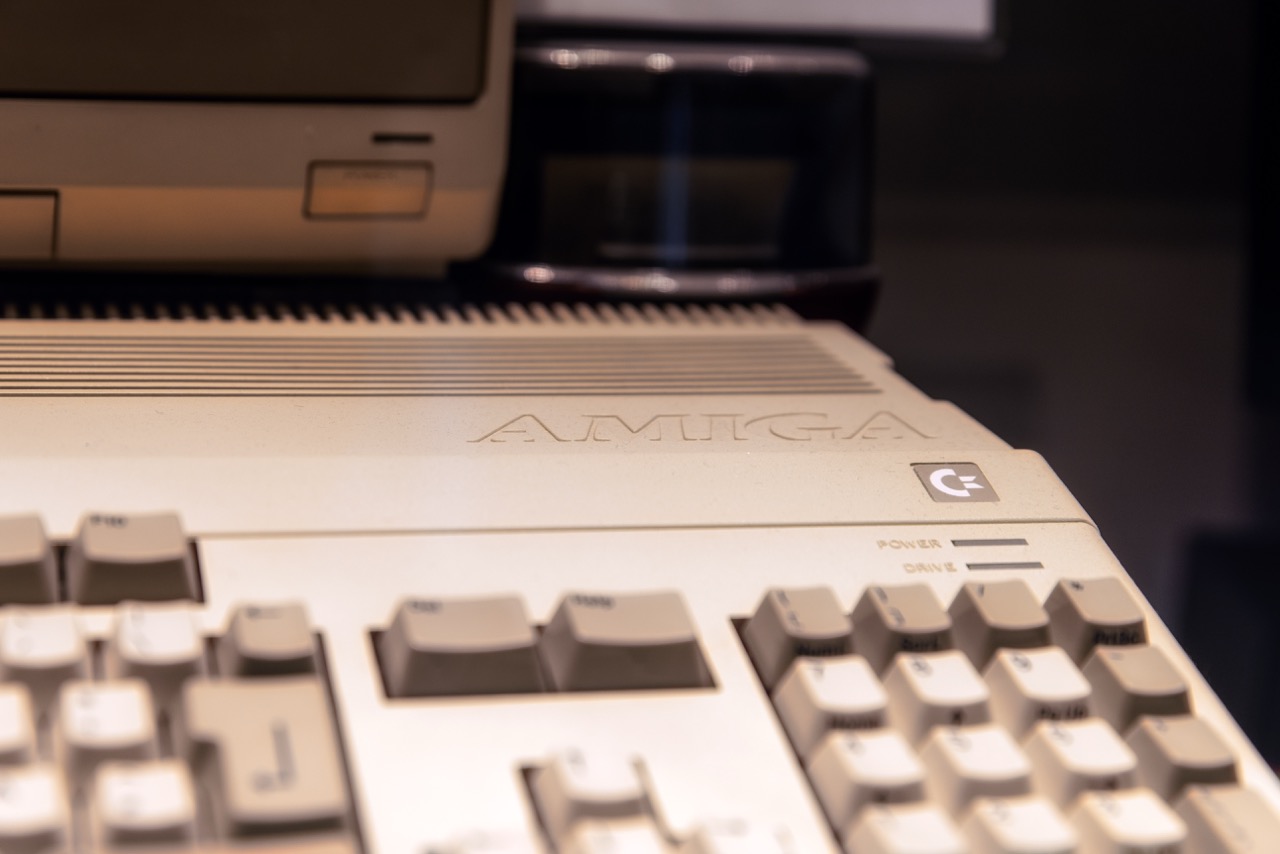

Am 23. Juli 1985 präsentierte Commodore in New York den Amiga 1000 – und veränderte damit die Welt der Heimcomputer grundlegend (heise online). Im Vergleich zu zeitgenössischen Rechnern wie dem IBM PC, dem Macintosh oder Atari konnte der Amiga bereits im Auslieferungszustand mit vierkanaligem Stereo-Sound, revolutionärer Grafik mit bis zu 4096 Farben und echtem präemptivem Multitasking aufwarten. Kein Wunder, dass erste Reaktionen schlichtweg „Wow!“ lauteten (Wikipedia).

Revolutionäre Hardwarearchitektur

Die technische Magie lag in der Kombination aus dem 16/32-Bit-Motorola‑68000-Prozessor und den drei spezialisierten Custom‑Chips:

- Agnus: Speicher- und Steuerchip – erlaubt flexible Adressierung und Blitter-Funktionen.

- Denise: Grafikchip – ermöglichte etwa Sprite-Verarbeitung und Farbwechselgrafik.

- Paula: Audio- und I/O-Chip – lieferte vier digitale PCM-Soundkanäle (heise online).

Diese Architektur ermöglichte nicht nur Spiele in Hallen-Qualität, sondern machte den Amiga auch programmierbar – Entwickler konnten auf niedriger Ebene direkt mit den Chips arbeiten (heise online).

Vom Flop zum Massenprodukt

Trotz der zukunftsweisenden Technik blieb der Amiga 1000 zunächst ein Nischenprodukt. Commodore brachte ihn 1985 parallel mit dem C128 auf den Markt und verzettelte sich in internen Problemen – Werbung und Liefermengen blieben hinter dem Potenzial zurück (heise online).

Der Durchbruch folgte erst 1987 mit dem deutlich preiswerteren Amiga 500. Ab 699 US-Dollar wurde er zum Kultrechner in Kinder- und Jugendzimmern – bei gleicher Leistung wie der 1000er, aber massentauglich (heise online, Wikipedia).

Grafik und Sound – der Home‑Arcade‑Computer

Heutige Standards mögen uns nicht beeindrucken, doch 1985 war ein Heimcomputer mit vierkanaligem Stereo-Sample-Sound und Auflösungen bis zu 640×512 Pixel (oder 320×256 mit 32 Farben) nahezu unerreichbar (heise online). Besonderheiten wie HAM-Modus (4.096 Farben) oder Hardware-Blitter machten den Amiga zur ersten Heim‑Arcade-Maschine (heise online).

Das Betriebssystem mit präemptivem Multitasking ermöglichte mehrere unabhängige Desktops und Programme gleichzeitig – ein 340‑seitiges Referenz-Handbuch öffnete technisch interessierten Nutzern die Türen, das System zu verstehen und zu programmieren (heise online).

Ein kurzer Höhepunkt in der Profiszene

Mit dem Video Toaster für den Amiga 2000 entstand 1990 eine der günstigsten Lösungen für professionelles Videomixing – verwendet auf TV‑Sets wie Babylon 5. Dennoch war der Zug bereits abgefahren: Pentium‑PCs und leistungsfähigere Workstations verdrängten den Amiga kurz darauf (heise online).

Fazit: Eine Ära à la Wow

In nur wenigen Jahren schuf der Amiga einen Standard, der weit über Heimcomputing hinausreichte. Bis zum Anfang der 1990er spielte er eine Schlüsselrolle in Grafik, Musik, Video und Spielentwicklung. Auch wenn Commodore dank schlechter Unternehmensstrategie nie das volle Potenzial ausschöpfte, bleibt der Amiga als „Wow‑Maschine“ ein Meilenstein – gefeiert von einer treuen Retrogemeinde bis heute.

40 Jahre Amiga – Software, Spiele und die Retro-Szene

Neben seiner innovativen Hardware prägte der Amiga vor allem durch seine Software- und Spielebibliothek eine ganze Generation. Von kreativen Tools bis hin zu bahnbrechenden Spielen setzte der Heimcomputer Maßstäbe, die viele Jahre später noch spürbar sind.

Revolution in Kreativität und Produktivität

Der Amiga war nicht nur eine Spielmaschine – er bot auch leistungsfähige Software für Kreative und Profis. Programme wie Deluxe Paint machten den Rechner zum Standard für digitale Kunst und Game-Assets. Musiker nutzten Tools wie OctaMED oder ProTracker, um mit den vier PCM-Kanälen professionell klingende Tracks zu produzieren – oft die Grundlage für Demoscene-Produktionen.

Für Video- und Animationserstellung wurden der Amiga 2000 und später der Amiga 4000 dank Erweiterungen wie dem Video Toaster in semi-professionellen Studios genutzt. Produktionen von Musikvideos, Werbespots oder Serien wie Babylon 5 nutzten den Amiga als günstige Alternative zu teuren Workstations.

Spiele, die Geschichte schrieben

In den späten 1980ern und frühen 1990ern wurde der Amiga zur Heimat von Spielen, die technisch und kreativ neue Maßstäbe setzten. Klassiker wie:

- The Secret of Monkey Island (LucasArts, 1990)

- Shadow of the Beast (Psygnosis, 1989)

- Turrican II (Factor 5, 1991)

- Sensible Soccer (1992)

- Wings (Cinemaware, 1990)

zeigten, wie Grafik, Sound und Gameplay auf dem Amiga Hand in Hand gingen. Viele dieser Titel gelten bis heute als Meilensteine des Game Designs und sind in Neuauflagen auf modernen Plattformen verfügbar.

Die Demoszene – Kreativität ohne Grenzen

Ein wesentlicher Teil des Amiga-Erbes ist die Demoszene. Technisch versierte Künstler und Programmierer erschufen auf der begrenzten Hardware beeindruckende Echtzeit-Demos – mit flüssigen 3D-Effekten, modularem Sound und innovativen Visuals. Gruppen wie The Silents, Fairlight oder Red Sector Inc. trugen dazu bei, dass der Amiga nicht nur ein Computer, sondern eine kulturelle Plattform wurde.

Die Retro-Szene heute

Auch 40 Jahre später lebt der Amiga weiter – dank einer aktiven Community und moderner Hardwarelösungen. Projekte wie MiSTer FPGA, WinUAE oder A500 Mini ermöglichen es, die Klassiker authentisch zu erleben. Gleichzeitig erscheinen Homebrew-Spiele und neue Hardware-Erweiterungen, etwa Turbokarten oder HDMI-Ausgänge, um den alten Systemen neues Leben einzuhauchen.

Retro-Messen wie die Amiga 37 in Deutschland oder Online-Foren und Discord-Communities halten die Szene lebendig. Sogar neue kommerzielle Spiele werden noch für den Amiga entwickelt – ein Beweis für den anhaltenden Kultstatus.

Fazit: Der Amiga lebt

Der Amiga war mehr als ein Heimcomputer – er war ein Kreativwerkzeug, ein Spieleparadies und ein kulturelles Phänomen. Seine Einflüsse auf Grafik, Musik und Spieledesign sind bis heute spürbar. Auch vier Jahrzehnte nach seiner Premiere fasziniert die „Wow-Maschine“ durch ihre Innovationskraft und die Leidenschaft ihrer Fangemeinde.

Sei der Erste, der das kommentiert

Kommentare sind geschlossen, allerdings sind Trackbacks und Pingbacks möglich.